|

40代以降のフェルディナント・リース

その行動力の成果といえるでしょうか。フェルディナントは、ピアニストとして、指揮者として、また作曲家として、「ベートーヴェンの愛弟子」の名にふさわしい成功をおさめました。

とくに全8曲の『ピアノ協奏曲』は、先輩のベートーヴェンから後輩のショパンへの橋渡しとも呼ぶべき珠玉の作品たち。大作曲家の作品とも肩を並べうる風格と華やかさを兼ねそなえています。

ピアノ協奏曲第7番 イ長調 Op.132「イングランドへの告別」(リース)

さて、1827年に師ベートーヴェンが亡くなったちょうどその頃、フェルディナントはフランクフルトに移住します。

フランクフルトといえば、「不滅の恋人」候補のアントニー・ブレンターノとその夫の居住地でもありますね。フェルディナントと彼らが、亡きベートーヴェンとの思い出話に花を咲かせたとしても不思議ではありません。

とはいえ、フェルディナントはそうした思い出話を文章で綴ることにはあまり興味がありませんでした。彼は自分の社会的な役割はあくまでも音楽活動にあると考えていたようです。

しかしベートーヴェンの死から10年後の1837年。彼は同郷ボン出身の年上の親友ヴェーゲラーからの強い誘いに応えて、伝記の共同執筆を承諾します。ベートーヴェンの人気が亡くなってなお高まる一方で、虚偽の情報も横行しはじめていました。そうした状況を懸念して、彼はついにペンを執る決意をしたのです。

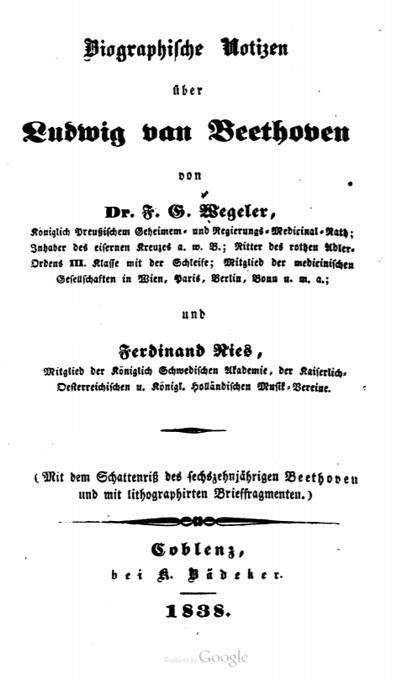

『ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンに関する伝記的覚書』(1838年)

翌年に出版された『ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンに関する伝記的覚書』は、今日でもベートーヴェンを知る上での重要な証言録のひとつとみなされています。たとえば、

「聴覚が悪化し、羊飼いの笛の音を聞き取れなくなってショックを受けた」

「ナポレオンにあこがれて『交響曲第3番「英雄」』を書いたが、彼の皇帝就任を知って激怒し、献呈先を変えてしまった」

など、子供向けのベートーヴェンの伝記にもよく取り上げられているエピソードは、フェルディナントの証言を出典としています。

その語り口は、ストレートかつユーモラス。友人とのケンカから演奏の失敗談まで、「ちょっと、それ言っちゃっていいの?」というエピソードまであけすけに書いています。彼にとってはすべてが若き日の楽しい思い出だったのでしょう。いわゆる「偉人ベートーヴェン」とは異なるベートーヴェンの人間的な一面がうかがえる本でもあります。

そんな彼、はたして師匠の恋愛事情については何かを書いているのでしょうか?

その答えは、舞台を見てのお楽しみ。──としておくことにしましょう。

|