|

当時のベートーヴェンは、ピアニストのみならず、すでに作曲家としても名をあげていました。女性関係でいえば、ちょうどジュリエッタに夢中になって、彼女に捧げる『月光ソナタ』を作曲した頃でもあります。

ベートーヴェンはひとに教えるのが好きではなかったといわれていますが、フェルディナントに対しては、彼の父から受けた恩義や同郷人としての責任を感じていたのでしょう。彼が一人前の音楽家として巣立てるようにさまざまな便宜を図ってやりました。

教えたのはピアノだけではありません。演奏会のリハーサル、パトロンのサロン、出版人との交渉など、ベートーヴェンは彼に自分の仕事現場のすべてを見せて「宮廷に頼らない生き方」のノウハウを叩き込みました。修業と称して雑用をやらせていた……という側面もありますが、フェルディナントの方も「ベートーヴェンの愛弟子」と名乗って顔と名前を売ったり、師匠から演奏の仕事を分けてもらったりしたので、利害は一致していた(?)といえるでしょう。

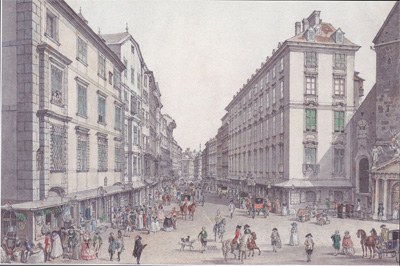

音楽の都・ウィーン中心部のにぎわい(18世紀後半)

しかし14歳というのは、実はけっこう微妙な年の差です。老先生と少年弟子ならばいざ知らず、これくらいの差だとじゅうぶんに同業のライバルにもなりえます。しかも師匠は天才とさえ称される気鋭の音楽家。弟子の側がコンプレックスを抱いても不思議ではありません。

ところが、これがフェルディナント・リースという人の不思議なところなのですが、彼の言動にはそうしたネガティブな要素がほとんど見当たりません。とにかく「先生、大好き!」「先生の音楽、大好き!」「先生の弟子と名乗れてうれしい!」。一生涯、そういう人でした。

もちろん彼は彼で、師匠が持っていない華やかなピアノの技術や、独特な転調のセンスなどを発揮して、プロの音楽家としてのオリジナリティを追求していくわけですが、それでも「まず前提として先生の曲ありき」な姿勢はずっと残り続けました。

その証拠に、彼はよく師匠の作品のメロディや効果的な音使いなどを借用しています。

たとえば若い頃の作品でいうと、この2つの作品なんかは本当に「そっくり」!

ヴァイオリン・ソナタ第5番 ヘ長調 Op.24「春」(ベートーヴェン)

ヴァイオリン・ソナタ ヘ長調 Op.8-1(リース)

それだけベートーヴェンを尊敬していたともいえますし、師匠と自分とは「同じ流派」という意識をかなり強く持っていたのでしょう。

さて、そんなフェルディナントですが、ベートーヴェンのもとでの師弟生活は思いがけない形で断ち切られてしまいます……。

|